|

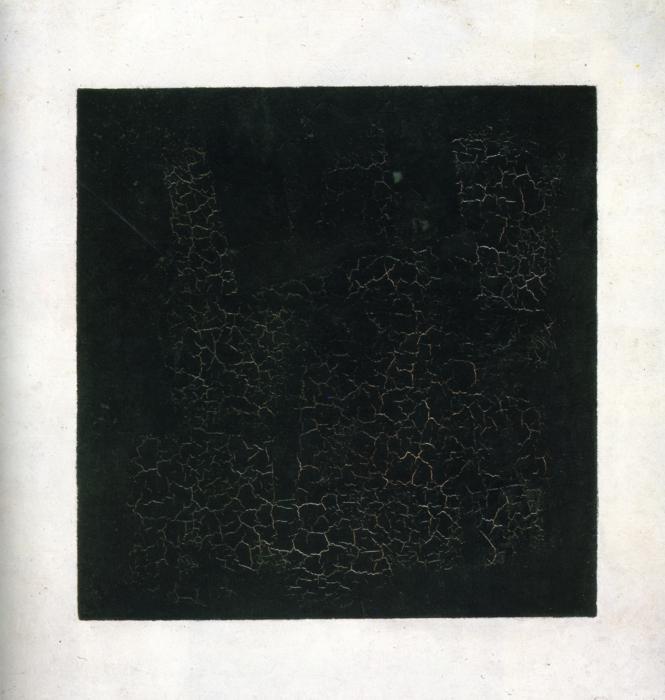

| Cuadrado negro de Malévich, ¿Qué fue lo que le dijo Dios? |

Antes de saber lo que ahora saben, ellos eran buenos.

Creían que el pronunciar ciertas palabras podría herirles la boca o la

consciencia; jugaban en la tierra y con los árboles. La vida los enamoraba con

el canto omnipresente de la paloma torcaza y del gallo vespertino. Los hermanos

eran amigos y se querían con un amor dulce y perfecto. Se cuidaban entre sí,

aún en el desacuerdo. Se protegían unos a otros. Qué alegría estar juntos,

compartir la mesa, reír y amar a los padres en coro. En el verano infantil llovía mucho y en el choque de la lluvia, la

abuela les decía que en los charcos había soldaditos saltando y ellos los veían.

Y sólo para que los amenazaran con que iban a enfermarse, se empapaban con el

agua del cielo. Desbordados, aquellos chiquillos gritaban entre brincos de cama

y recreos de rondas infantiles. En aquel

caserón de techos altos y zaguán, eran buenos. Se amaban.

El padre tenía que trabajar duro para ofrecerles lo

mejor que podía. La madre hacía lo propio en la cocina o lavando la ropa o

planchándola. Ella, les cosía, en su máquina Singer, vestidos hermosos a sus niñas, a esas niñas que hacía llorar cada

vez que las peinaba. Los niños corrían por el campo verde adornado con flores amarillas. Andaban en bicicleta, jugaban

a las muñecas, al trompo o a la canica. No había distinción: el privilegio del

niño era el de la niña. Aunque las cosas fueron cambiando lentamente cuando se

vislumbraba la adolescencia: “la mujer debe de cuidarse más”. A veces hubo

tristeza en ese hogar, pero ésta no se expresaba con enojo; la tristeza estaba

llena de bondad.

Se

paseaban por la plaza del pueblo antes de ir a por el pan recién hecho. Cuando la

compra había sido surtida, se peleaban porque todos querían comer conchas en

lugar de cochinitos o polvorones. Los niños se subían a la higuera para

platicar y comer higos hasta sentirse sofocados; bajaban con la piel irritada

porque: “las ramas de la higuera producen comezón”. Era algo cotidiano, subirse

al árbol de moras (que en ese tiempo no era “la moral”) y bajarse con manchas

en la ropa que no se quitaban con nada, igual que las del jugo de granada. Y luego,

con frijoles en la mano acudir a gritar lotería o por las noches de vacaciones

jugar turista, ese juego de mesa que los volvía comerciantes y viajeros. Así, se

contaban chistes sin gracia y reían hasta la madrugada.

Cuántos

hermanos eran, no se sabe. Se fueron perdiendo entre los engaños de la vanidad.

Unos en el pasado perfecto y otros en el engrandecimiento de los defectos.

Todos, mujeres y hombres, llegaron a viejos y no sabían con claridad quiénes

eran, pues era cierto que llevaban un primer apellido equivocado y eso los había

confundido para siempre.

Había

varias teorías del porqué los hermanos habían perdido su nobleza; pero la verdadera razón

había sido porque alguna vez escucharon la historia de dos hijos de Adán y Eva,

que decía:

“Un

día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya

en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le

preguntó a Caín:

—¿Dónde

está tu hermano Abel?

Y Caín

contestó:

—No lo

sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él?

El

Señor le dijo:

— ¿Por

qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me

pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás maldito y expulsado de la

tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste…”

Aquella

historia horrorizó a los chiquillos, pero al mismo tiempo les hizo contemplar

las posibilidades que pueden existir en las relaciones entre hermanos. No siempre

serían de generosidad. Y Dios, que entonces era un lugar seguro, se convirtió

en incertidumbre o en franca inexistencia… (Fragmento de mi cuento: “¿Qué fue lo

que te dijo Dios?”)

Bien escrito Angélica solo que fata sorpresa

ResponderEliminarGustavo, muchas gracias por leerme.

EliminarTomaré en cuenta tu comentario.

Saludos